ネットの誹謗中傷とは、インターネット上で他人を傷つける悪質な書き込みや投稿のことを指します。

SNSや掲示板の普及に伴い、その被害は深刻化し、精神的なダメージや社会的信用の低下を引き起こすケースも少なくありません。

本記事では、誹謗中傷の基本的な定義から、どのような人が標的になりやすいのか、誹謗中傷が犯罪となる具体的な基準や判例を解説します。

また、被害を受けた場合の具体的な対処法や法的手続き、加害者の責任や末路についても詳しく紹介します。

ネット誹謗中傷の全体像を理解し、適切に対応するための知識を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

CONTENTS

ネットの誹謗中傷の基本知識

ネット上の誹謗中傷は、誰もが加害者・被害者になり得る身近な問題です。まずは誹謗中傷とは何か正しく理解し、現状や加害者の特徴、正当な批判との違いを把握しましょう。

企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。

誹謗中傷の定義とは?

誹謗中傷は「誹謗」と「中傷」といった別々の概念が合わさったものです。一方で、「あの人は裏で不正をしているらしい」といった、事実に基づかない情報の流布は中傷です。

どちらも発信する側にとっては軽い気持ちでも、受け手には大きなダメージとなります。

ネットの誹謗中傷の現状とは?どんな人がやっている?

ネットの誹謗中傷は、特定の世代に限られた問題ではなく、誰もが加害者や被害者になり得る深刻な現状があります。実際、ネット上で誹謗中傷を「されたことがある」と回答した人は約3割です。また、誹謗中傷の加害経験が最も多いのは50代男性という調査結果も出ています。

この背景には、社会的なストレスや不満を発散する場としてSNSが利用されていることがあるとされます。

誹謗中傷と批判との違いとは?

誹謗中傷と批判は混同されがちですが、法律や言葉の意味に基づく違いがあります。批判は正当な意見表明である一方、誹謗中傷は根拠なく相手の人格や信用を傷つける行為であり、刑事罰や民事責任の対象になる可能性があります。

| 項目 | 誹謗中傷 | 批判 |

|---|---|---|

| 根拠の有無 | 無 | 有 |

| 目的 | 名誉・信用の毀損 | 建設的な意見 |

| 法的責任 | 名誉毀損罪・侮辱罪など | 原則として無し |

誹謗中傷する人が集まりやすいSNSとは?

誹謗中傷が起こりやすいSNSには特徴があり、匿名性と拡散性の高いプラットフォームは注意が必要です。ネットの誹謗中傷はどこからが犯罪になる?訴えられる基準とは?

ネットでの誹謗中傷は、内容によっては法律違反となり、犯罪として訴えられる可能性があります。

ネットでの誹謗中傷は、内容によっては法律違反となり、犯罪として訴えられる可能性があります。

以下は、実際に訴えられるリスクがあるアンチコメントの例文です。

| 項目 | 内容の特徴 | 投稿例 |

|---|---|---|

| 名誉毀損罪 | 事実の指摘で名誉を傷つける | 「あいつは不倫しているらしい」 |

| 侮辱罪 | 事実を伴わない侮辱発言 | 「ブス」「気持ち悪い」 |

| 信用毀損罪 | 嘘の情報で信用を下げる | 「この店は詐欺まがいだ」 |

企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。

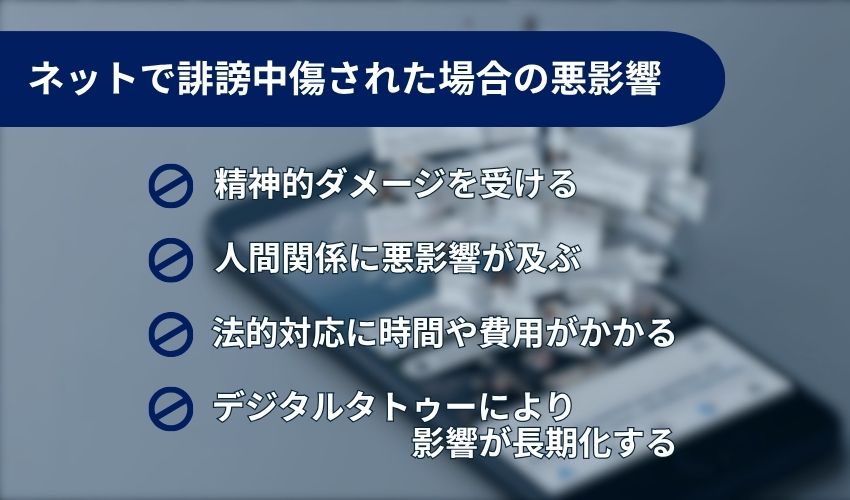

ネットで誹謗中傷された場合の悪影響

ネット上の誹謗中傷は、本人の心を深く傷つけるだけでなく、周囲の人間関係や生活にも悪影響を及ぼします。

ネット上の誹謗中傷は、本人の心を深く傷つけるだけでなく、周囲の人間関係や生活にも悪影響を及ぼします。

さらに、法的対応や情報の拡散により、長期的なダメージにつながることもあります。

精神面に深刻なダメージが生じる

ネットでの誹謗中傷は、被害者の心に深刻な傷を残し、精神的健康を大きく損なう可能性があります。匿名での攻撃や執拗な中傷は、現実の人間関係よりも逃げ場が少なく、被害者の心に強いプレッシャーを与えます。その影響で心のバランスを崩す人も少なくありません。

誹謗中傷を受け、うつ病・パニック障害・ストレス障害を発症した事例も報告されています。

さらに、学校に行けなくなる・人と話すのが怖くなるなどの社会不安を抱えたり、自殺願望に至るケースもあるほどです。

家族や友人などとの関係にも悪影響が及ぶ

ネットで誹謗中傷を受けると、本人だけでなく、家族や友人・職場など周囲との関係にも悪影響が及びます。中傷内容が拡散されると、周囲の人々に誤解や不信感を与える可能性があり、被害者は「迷惑をかけてしまった」と感じ、関係を自ら断とうとする場合もあります。

たとえば、会社で悪質な噂が広まれば、同僚との関係がぎくしゃくし、孤立を深める原因になるでしょう。

家族や友人からも事情を説明できず、距離を置かれることもあり得ます。

被害者は次第に「誰にも信じてもらえない」といった思いに苦しみ、人間関係に強い不安を抱えるようになります。

法的対応に時間や費用がかかる

ネットで誹謗中傷の被害に遭うと、法的対応に多大な時間と費用がかかり、精神的な負担も大きくなります。加害者の特定や投稿の削除、損害賠償請求などの手続きは専門知識が必要で、弁護士への依頼が一般的です。

また、情報開示請求には時間がかかり、精神的なストレスが積み重なります。

加害者のIPアドレスや氏名を開示してもらう手続きは複雑で、裁判所を通す場合もあります。

弁護士費用も数十万円以上かかるケースが多く、金銭面の負担は軽視できません。

デジタルタトゥーにより悪影響が長期化する

ネットでの誹謗中傷は、一度拡散されるとデジタルタトゥーになり、長期間にわたって被害者に悪影響を及ぼします。悪評や中傷内容はインターネット上に残り続け、検索結果やサジェストに表示されることで、就職や転職・人間関係にも悪影響を与える可能性があります。

過去の誹謗中傷が検索で簡単にみつかる場合、採用担当者や取引先が目にすることも珍しくありません。

被害者は社会的信用を失う恐れがあり、通常の生活に支障をきたすケースが増えています。

どんな人がネットでの誹謗中傷を受けやすい?

ネット上で誹謗中傷を受けやすいのは、注目度が高い有名人や若年層・強い個性を持つ人・さらに女性やマイノリティなど、多様な背景を持つ人々です。企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。

有名人・インフルエンサーなど注目されやすい人

有名人やインフルエンサーは、知名度の高さからネット上で誹謗中傷の標的になりやすい傾向があります。関係のない事件に巻き込まれても誹謗中傷が続くケースも見受けられます。

若年層・学生などSNSに慣れていない人

若年層や学生、ネットリテラシーが十分でない人は、誹謗中傷の被害を受けやすい傾向にあります。また、ネット上のマナーや危険性を十分に理解していないため、トラブルに巻き込まれるリスクも高まるでしょう。

強い主張や個性を発信している人

強い主張や個性をはっきり発信する人は、ネット上で誹謗中傷の標的になりやすい傾向があります。意見や価値観が明確であればあるほど、賛否が分かれやすく、異なる考えを持つ人からの反発や攻撃を招きやすいためです。

こうした発信は注目を集める反面、炎上や攻撃の対象になるリスクを伴います。

自分の考えを伝えることは大切ですが、ネット上では相手の反応も想定し、慎重な発信を心がけることが必要です。

女性や少数派の人

女性や性的少数派、国籍などでマイノリティに属する人は、誹謗中傷を受けやすい傾向があります。性別や背景を理由にした悪意ある書き込みが集中しやすく、差別的な言葉や偏見を含む攻撃が目立つためです。

マイノリティに対する誹謗中傷は社会問題として深刻化しているため、ネット利用者全員が配慮と理解を持つことが必要です。

企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。

ネットで誹謗中傷をする人の心理とは?

誹謗中傷をする人は、匿名性による安心感や承認欲求・群集心理・正義感の誤用・ストレス発散など多様な心理が背景にあります。匿名で攻撃できる安心感でハードルが下がっている

匿名での投稿が可能なSNSでは、誹謗中傷のハードルが下がりやすい傾向があります。顔や身元が見えず責任追及が難しいため、直接言いづらい言葉が簡単に書き込めてしまうためです。

「匿名だから身元が特定されない」「少しだけなら問題にならない」と考える人も多く、マウンティング欲求を持つ人にとっては匿名性が攻撃行動を助長する要因となっています。

しかし、実際には投稿者の特定は可能であり、悪質な書き込みは法的責任を問われるケースも少なくありません。

匿名だからといって責任のない発言が見過ごされるわけではなく、発言者が責任を持つ意識が重要です。

自分を優位に見せたいという承認欲求がある

誹謗中傷をしてしまう人の心の背景には、自分を優位に見せたい承認欲求が関係しています。嫉妬や劣等感から他人を貶めることで、自分の価値を高めようとするためです。

SNSで輝いている人の投稿を見て「気に入らない」と感じると、その人の欠点を探して批判し、「自分のほうが上」と感じようとする行動がみられます。

マウンティングの一種で、自己肯定感が低い人が自分を守るための心理的防衛ともいえます。幸せそうに見える相手に対し嫉妬や妬みが生じ、誹謗中傷に繋がってしまうのです。

しかし、この優越感は一時的であり、根本的な自己評価が変わらなければ同じ行動を繰り返す恐れがあるでしょう。

群集心理や同調圧力で攻撃に加担してしまう

多くの人が特定の対象を攻撃していると、自分もその流れに乗りやすくなります。SNSで誰かが批判されていると、「みんながやっているから」と安心感を持ち、自分も同じコメントを投稿してしまうケースがあります。

このような集団行動は、個人の判断が薄れ、批判の輪が加速する原因となります。

また、同じ意見に賛同することで仲間意識が生まれ、攻撃を止めにくくなることも少なくありません。

そのため、誹謗中傷に流されず、自分自身で冷静に考え行動することが重要です。

「正義感」によって誹謗中傷を正当化してしまう

ネットで誹謗中傷を正当化する心理には、正義感が関係しています。自分がルール違反やモラル違反を正す役割を担っていると信じ、相手を攻撃するケースがあるためです。

誹謗中傷をする人は「間違いを正したい」と考え、正義のための行動と捉えています。

そのため、相手に対して罪悪感が薄く、異なる意見を受け入れられずに攻撃的になることも少なくありません。

SNSでは反応が得やすいことから、自己の正しさを示そうとする気持ちが強まり、エスカレートしてしまうリスクもあります。

このような心理を理解し、正義感を理由にした攻撃が間違いだと自覚することが大切です。

ストレスや不満のはけ口としてネットにぶつける

ネットで誹謗中傷をする人は、ストレスや不満のはけ口として利用している場合があります。現実生活でのフラストレーションが解消されず、SNSの匿名性を利用して攻撃的な言葉を発散しやすい環境が整っているからです。

誹謗中傷をする人が、必ずしも相手に特別な関心を抱いているとは限らず、たまたま見かけた人物に攻撃が向けられるケースも少なくありません。

SNSは匿名で感情を吐き出せるため、一時的な快楽や解放感を求める人にとってストレス解消の手段となりやすいのです。

しかし、このような行為は相手に深刻な被害を与え、現代のSNSの怖さを象徴しています。

ストレスの適切な解消法を持たないことが、無関係な他者への誹謗中傷を生む原因となっていることを理解する必要があります。

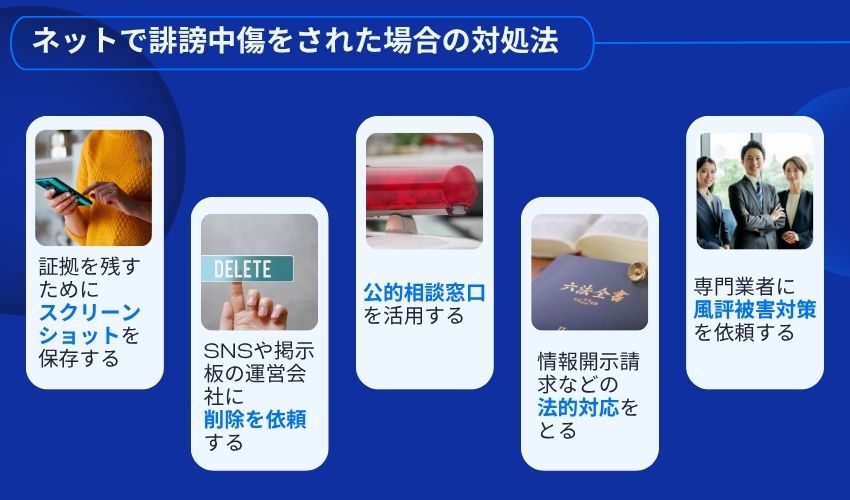

ネットで誹謗中傷をされた場合の対処法

ネットで誹謗中傷を受けた際は、まず証拠をしっかり保存しましょう。

ネットで誹謗中傷を受けた際は、まず証拠をしっかり保存しましょう。

運営会社への削除依頼や公的機関の相談、法的手続きや専門業者への依頼など、多角的な対処が重要です。

証拠を残すためにスクリーンショットを保存する

ネット上で誹謗中傷を受けた場合、証拠を保存しましょう。投稿は削除されたり非公開になったりすることがあるため、スクリーンショットやURLを確実に記録しておくことが後の対応に不可欠です。

SNSや掲示板の運営会社に削除を依頼する

ネット上で誹謗中傷を受けた際には、まずSNSや掲示板の運営会社に削除を依頼することが効果的です。多くのプラットフォームでは、利用者が不適切な投稿を通報・申請できるフォームが整備されており、迅速な対応が期待できます。

X(旧Twitter)やFacebook・5chでは、該当する投稿のURLやスクリーンショットを添付して削除を求めることが可能です。

法務局や警察などの公的相談窓口を活用する

ネットで誹謗中傷を受けた場合、公的機関の相談窓口を利用することは有効な対処法です。個人の力だけで問題を解決するのが難しい場合でも、法務局や警察の専門窓口を活用すると、適切な対応へとつながる可能性があります。

適切な機関に相談し、精神的な負担を軽減しながら問題解決に踏み出しましょう。

損害賠償請求や情報開示請求などの法的対応をとる

ネットでの誹謗中傷が深刻な場合は、損害賠償請求や情報開示請求など、法的手段による対応が重要です。投稿者が誰なのか特定できなければ責任追及は難しく、開示請求はその第一歩となります。

自力で解決しようとせず、専門家の力を借りて法的な対応を行うと、より確実に問題に対処できるでしょう。

専門業者に風評被害対策を依頼する

誹謗中傷が検索結果やサジェストに残り続ける場合は、専門業者による風評被害対策を検討しましょう。削除だけでは追いつかないケースも多く、悪評が拡散し続けると社会的な信用やイメージに長期的な悪影響を及ぼします。

企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。

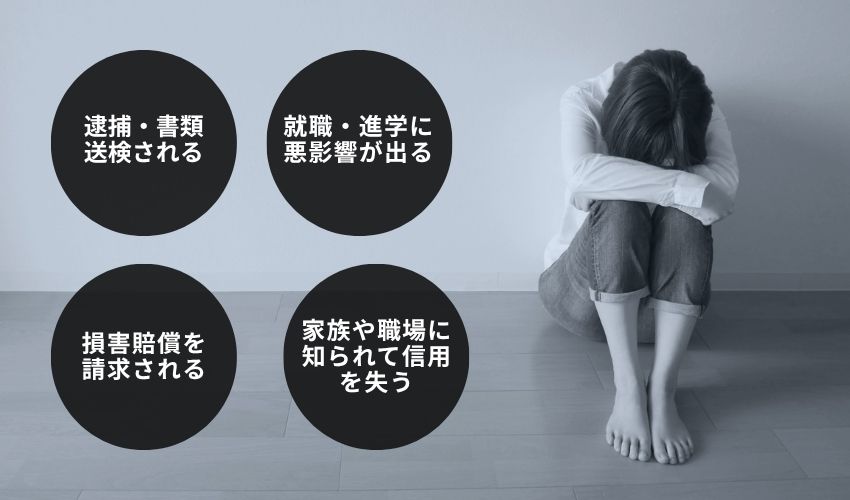

ネットで誹謗中傷をする人の末路とは?

ネットで誹謗中傷を繰り返した結果、加害者側が深刻な代償を負うケースも少なくありません。

ネットで誹謗中傷を繰り返した結果、加害者側が深刻な代償を負うケースも少なくありません。

刑事罰だけでなく、社会的信用や将来のキャリアにも悪影響を及ぼすリスクがあります。

名誉毀損や侮辱罪で逮捕・書類送検される

誹謗中傷を軽い気持ちで書き込んだ結果、名誉毀損罪や侮辱罪で逮捕・書類送検されるケースがあります。SNSで他人の評判を落とすような投稿をした場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

「不倫している」など具体的な事実を公然と示せば、刑罰の対象となりうるのです。

また、「死ね」「ブス」など事実を含まない侮辱的な言葉でも、侮辱罪が適用されることがあります。

法務省でも実際に摘発された例として紹介しており、匿名だからといって許されるものではありません。

どちらの罪も刑事罰が科される可能性があり、加害者として人生に大きな傷を残すことになります。

民事で損害賠償を請求される

誹謗中傷を行った結果、民事で損害賠償を請求されることは十分にあり得ます。実際に、木村花さんの件では、加害者に対して129万円の賠償命令が下されています。

刑事罰に問われなかったとしても、民事訴訟では慰謝料の支払いを命じられる可能性があるでしょう。

SNS上での投稿により相手の名誉や信用を傷つけた場合、数十万円から百万円程度の損害賠償が命じられる事例も珍しくありません。

投稿者が一般人であっても例外ではなく、削除や謝罪に加えて金銭的責任を問われるリスクが存在します。

軽い気持ちの書き込みが、のちに大きな負担として返ってくることを自覚する必要があります。

就職・進学・キャリアに悪影響が残る

ネット上に残された誹謗中傷の投稿は、デジタルタトゥーとして長く検索結果に残り続ける恐れがあります。そのため、過去の発言が企業や学校の目に触れた場合、就職活動や進学選考で悪印象を与えることにもつながりかねません。

人柄や倫理観が重視される場面では、不適切な投稿が不信感の原因になってしまうこともあります。

また、転職や取引先との関係構築、恋愛や友人関係といった場面でも、ネット上の情報が判断材料とされるケースが増えています。

ネット上の言動は想像以上に長期的な影響を及ぼすため、日頃から発信内容に注意を払うことが重要です。

家族や職場に知られて信用を失う

ネット上での誹謗中傷が発覚し、加害者が特定・報道された場合、家族や職場に知られて信頼を大きく失うリスクがあります。現代ではSNSの投稿履歴や裁判記録が簡単に検索できるため、匿名と思っていた行動が現実社会にも影響を及ぼします。

職場では信用問題に発展し、降格や解雇につながるケースもあり、家族との関係も失望を招く要因になりかねません。

加えて、子どもの学校や近隣の人間関係など、思わぬところに波及することもあります。

ネット上の言動が現実の信用を一瞬で損なう可能性があることを、常に意識して行動しましょう。

ネットでの誹謗中傷の事例(判例)

ネット上の誹謗中傷は、軽い気持ちの投稿であっても重大な法的トラブルに発展することがあります。

ネット上の誹謗中傷は、軽い気持ちの投稿であっても重大な法的トラブルに発展することがあります。

ここでは実際に発信者の特定や損害賠償、逮捕に至った代表的な事例を紹介します。

SNSでの誹謗中傷が発信者特定・損害賠償に発展した事例

SNSでの誹謗中傷は、発信者が特定され、損害賠償請求に発展する重大なリスクを伴います。人気番組に出演していた木村花さんが中傷を受けた事例では、母親が発信者を特定し訴訟を起こしました。東京地裁は中傷を「極めて悪質」と認定し、約129万円の賠償を命じています。

このように、SNS上の誹謗中傷は匿名だから安全といった認識が通用せず、法的責任を問われる結果となります。

参照:朝日新聞

事実無根の異物混入をSNS投稿し名誉毀損で逮捕された事例

根拠のない誹謗中傷をSNSに投稿した結果、名誉毀損で逮捕されるケースがあります。調査の結果、ガラス片の存在は確認されず、投稿内容は事実と異なると判明しています。

このように、軽い気持ちで行った投稿でも、企業や個人の名誉を侵害した場合には、刑事罰の対象となる可能性があるため注意が必要です。

参照:ITmedia NEWS

中学生が教師を中傷する動画を投稿し名誉毀損で送検された事例

軽はずみな投稿であっても、名誉毀損に該当すれば未成年でも法的責任を問われる可能性があります。動画は事実に基づかない内容で、教諭の評判を著しく損なうものであったとされます。動画は共犯者と共に制作されたもので、短時間で消える仕組みを利用していたにもかかわらず、逮捕に至りました。

SNSの投稿は一時的でも影響は大きく、未成年であっても法の対象になります。ネットの使い方には十分な注意が必要です。

参照:読売新聞オンライン

コンビニ店長を写真付きで中傷したSNS投稿が名誉毀損と業務妨害になった事例

SNSでの軽率な投稿が、名誉毀損や業務妨害といった重大な犯罪に発展することがあります。この投稿によって店に問い合わせが相次ぎ、店長は精神的な負担から仕事を休む事態となりました。

匿名であっても、根拠のない中傷投稿は特定・摘発されます。ネット上での発言には責任が伴うことを忘れてはなりません。

参照:読売新聞オンライン

ネットの誹謗中傷で訴えられた場合にすべきこととは?

ネット上の誹謗中傷が原因で訴えられた場合、焦らず冷静に対応することが大切です。ここでは、訴訟や請求に直面した際に取るべき基本的な行動を解説します。

企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。

内容証明や訴状の内容を落ち着いて確認する

誹謗中傷に関して内容証明や訴状が届いた場合、まずは感情的にならず内容を冷静に確認することが重要です。訴状や通知書には、相手側の主張や請求内容、問題となった投稿の記載などが具体的に示されています。

これらを正確に理解せずに対応すると、かえって事態を悪化させてしまう可能性があります。

「損害賠償請求」「投稿の削除要求」などが記載されている場合、法的に妥当な主張か判断するためにも、まずは内容を把握し、事実関係を整理しましょう。

投稿を削除し証拠を保全する

ネットの誹謗中傷で訴えられた際は、投稿を削除しつつ、証拠として内容を保存することが大切です。問題となった投稿を削除することは、反省の姿勢を示す行動として評価される場合があり、紛争の争点を減らす効果も期待できます。

一方で、削除後に投稿内容を確認できなくなると、事実関係を証明する手がかりが失われるおそれがあります。

そのため、削除前に必ずスクリーンショットや投稿URLを保存し、自らの発言内容を記録しておきましょう。

弁護士に相談して今後の対応を決める

誹謗中傷で訴えられた際は、自己判断せずに弁護士へ相談することが重要です。弁護士に相談すれば、発信者情報開示請求や損害賠償請求に発展する前に、示談や謝罪文の提出など、適切な対応を検討できます。

トラブルが大きくなる前に法的な助言を得ることが、事態の収束につながります。専門家の視点があれば、自分にとって不利な対応を回避しやすくなるでしょう。

認めるべきことは認めて誠意ある対応をする

誹謗中傷の事実や悪質性が明らかであれば、誠実に認めて謝罪や示談交渉に応じることが重要です。訴訟の長期化や高額な損害賠償請求を回避しやすくなります。悪質性が低い場合は、示談で解決できる可能性も十分あります。

逆に、自分の非を否定し続けたり対応が遅れると、相手の感情がこじれて法的手続きが長引くことや、賠償額が膨らむリスクが高まるため注意が必要です。

誠意ある対応は相手の信頼を取り戻す第一歩となり、円満な解決につながります。

被害者や関係者への接触は慎重に行う

被害者や関係者に謝罪の意を伝えたい気持ちは理解できますが、無断で接触するのは慎重になりましょう。直接連絡を取ると、相手に脅迫や二次被害と誤解される恐れがあるため、かえって事態が悪化することもあります。

感情が高ぶっている場合は冷静な対応が難しく、問題が深刻化するリスクが高まります。

適切な方法で謝罪や和解を目指すには、まず弁護士を通じて連絡することが望ましいでしょう。

ネットの誹謗中傷についてまとめ

ネットの誹謗中傷で訴えられた場合、まずは内容証明や訴状を冷静に確認し、感情的にならずに事実を把握することが重要です。投稿の削除と証拠の保全を行い、誠意を示すためにも速やかな対応が求められます。

そのうえで、弁護士に相談し、今後の適切な対応を検討しましょう。謝罪すべき点は認め、示談を目指すことが長期化や高額賠償リスクの軽減につながります。

また、被害者や関係者への接触は慎重に行い、専門家を介して進めることがトラブル回避に役立ちます。冷静かつ誠実な対応が問題解決の鍵です。